2024.12.24

Teton Bros. x 人 -立本明広-〈第ニ回〉

自然とともに歩み、共感できる仲間と製品と未来を創造していく。

Teton Bros.は日本、そして世界のフィールドで活躍するプロフェッショナルな仲間たちとフィールドで製品開発を行っています。

“Teton”の名のもとに集まってくれた多くの“人” =Teton Brothers がどのように自然と向き合い、人生を築いているのか。そして、Teton Bros. ×人の化学反応を紡ぎます。

立本明広氏をフォーカスしたインタビュー記事の第二回をお届けします。

「仲間と遠征に行くのは最高に楽しいですよ。遠征は自分の力試しになるし、仲間と行くことは自分の限界を押し上げることにもつながります」

そう語る立本はガイドになるべくしてなった、と言えるかもしれない。体力に自信があり、好奇心旺盛。野外で体を動かすことに喜びを感じる。それともうひとつ、大きな要素があった。立本は人が好きだ。人とのつながりに喜びを見出す。その価値観こそ、立本をガイドという職業に引き寄せたものではないだろうか。

自分の看板をあげていないと、マッチしない気がしたんです

――ガイドになられたのはどういう経緯ですか?

勤めも辞めていたし、萩さんとのデナリから帰ってきた後はムーンフラワーを手伝うことになりました。

萩さんはおもしろい人で、細かいことは一切言いません。聞けば教えてくれるけれど、基本的には背中で語るというか、見て覚えろというタイプ。そのやり方って、教わるほうはものすごく考えないといけないので負担が大きくなります。だけど僕にはそれが良かった。真剣に山に向き合いたいと思っていた時期だったので、自分の中に自然を読み解くチカラ、のような確たるものを育てたいと思っていました。だから遠回りでもひとつずつ考えて、答えを出して、その答えに対して採点をもらえることがありがたかったです。

何年かしてからは僕自身がツアーを組んで、メインガイドとして活動しました。そうなるとツアーの内容も、僕が行きたいところに行ったり、やりたいことをやるようになってきます。

僕はバックカントリースキーをメインでやっていきたいと思っていましたが、ムーンフラワーで開催していたのは登頂メインの山スキーでした。そうなると実際のツアーの内容と、ガイドカンパニーのキャラクターとの間に差が出てしまうことがあります。それは決して良いことではありません。期待と実際の違いを明確にするためと、お客さんが求めている形のツアーに間違いなくリーチできるようにするには、ガイドカンパニーは分けたほうがいいなって思うようになりました。それで2005年に、独立することにしました。

――独立が目的ではなく、お客さんと自分のやりたいツアーを一致させるためには、ムーンフラワーの看板ではない方が分かりやすかった?

そうですね、その方がすっきりするし。僕をガイドとして求めてくれるお客さんとイチからお付き合いを始めて、自分も一緒に成長していく。そういうガイドカンパニーを作った方がいいなと思いました。

――それで立ち上げたのが「ノルテ」ですね?

そうです。

同じレベルで遊べる仲間。その存在は大きいです

――ノルテ、とはどういう意味ですか?

スペイン語で北の意味です。

僕は埼玉から北海道に移住してきたので、単純に北という言葉がいいなと思っていました。だけど英語でノース、はありきたりすぎですよね。ちょうど独立する頃、滑りとクライミング狙いで南米の山に頻繁に行っていましたが、向こうの生活がとても気に入っていたんです。あの南米独特の緩さみたいなものがすごく快適で、町に溢れてたスペイン語が心地よかった。それでスペイン語がいいなと思って、ノルテに決めました。

――その南米に限らずなんですが、立本さんってとにかくいろんなところに遠征に行ってらっしゃいますよね。

そうですね。北海道に来てから本当にラッキーなことに、いい山仲間と知り合うことができました。

ニセコから札幌に引っ越した頃、国際山岳ガイドの佐々木大輔やスキーヤーの児玉 毅、同じくスキーヤーの山木匡浩。そういう、割と同じレベル、同じベクトルで山を遊べる仲間と知り合えたことは、僕にとってはすごく幸運なことでした。たぶんそういう仲間が見つかったからこそ、いろんなところに行く勢いもついたと思います。

――たとえばこれまでに行かれた場所でいうと?

最初がデナリで、インドヒマラヤ、グリーンランド。グリーンランドは2回行きました。それから南米だとアルパマヨ、ピスコ、アコンカグア。それからインカトレッキング。セブンサミッツもエベレスト以外は全部行きました。どこも山に登ったり滑ったりですし、越冬隊のメンバーとして南極にも行っています。

登山と滑走を狙って訪れたアルパマヨだったが、上部は氷のヒマラヤ襞に覆われていたことから滑走を断念。ターゲットをピスコ山(5,752m)に切り替えて登頂を果たし、全員が頂上からの滑降を果たした。

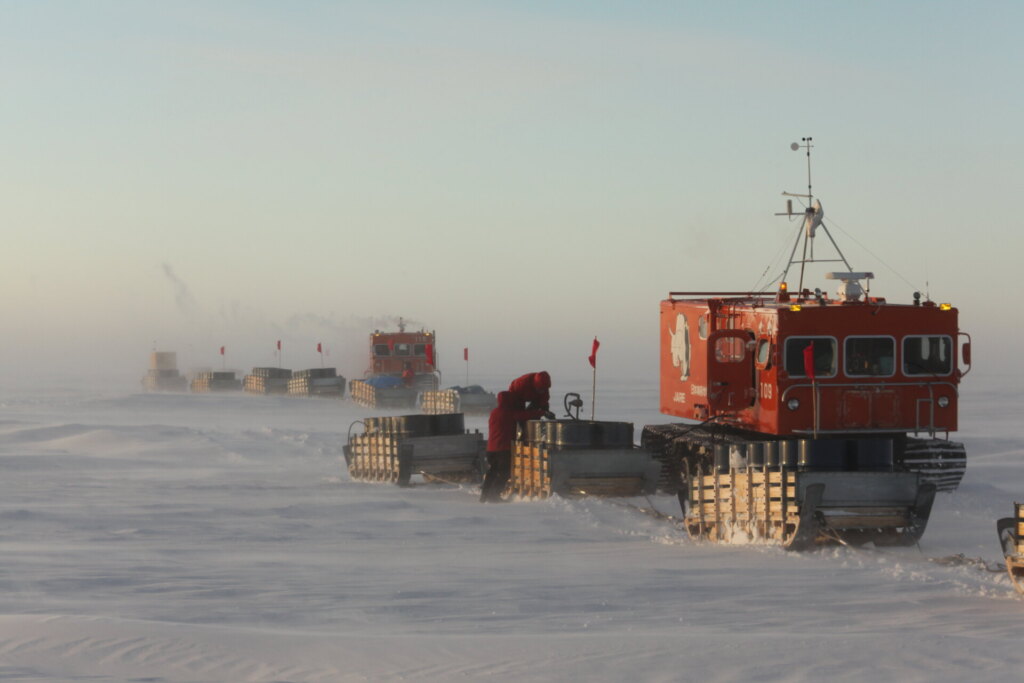

写真は沿岸部の昭和基地から、1000km離れた内陸部のドームふじ基地までの移動の様子。足の遅い雪上車は、片道1000kmの移動に一ヶ月を要する。そのため、雪上車がソリで引く荷物のほとんどが燃料。一日に2回、手回しポンプで雪上車への給油が必要になる。

――今までの旅のレポートを拝見していると、比較的しんどいことをしに行っている印象です。

そうした、ちょっと辛い旅に行く理由は何でしょう?

もちろん、もともと旅好きという事はあると思いますが、ひとつあるのは自分の限界を上げるため、ですかね。普段のガイディングのときに僕が100%のチカラを出していたら、何かあったときにお客さんの安全は確保できないと思っています。僕に余裕があることが絶対に必要ですし、余裕はあればあるほどいい。そう考えると自分の限界を押し上げることはもちろんですが、自分の100%がどこなのかを正確に掴んでおく必要があるんです。

そのためには限界近くまでプッシュしあえる仲間と、ハードな遠征に行くのがいちばんだと思っています。

仲間はやり遂げたときの喜びを、何倍にもしてくれる

――やっぱり限界を引き上げたり、自分が成長したいと考えるとき、仲間は必要ですか?

絶対に必要な存在だと思います。自分の限界を押し上げる時には、チカラのレベルが同じくらいの仲間と、という条件がつくかもしれませんが。

けれど何より、仲間と旅に行くのは楽しいですよね。それこそ計画を練っている段階から盛り上がるのが常です。インドヒマラヤではバイクで雪山に行ったり、グリーンランドではカヤックで海から斜面を狙ったり。他の人があんまりやってないようなアプローチを真剣に考えたりしてきました。こうして真剣に遊べるのも、仲間と一緒だからですよね。

あとは仲間と行くと、喜びや達成感の共有ができます。みんなで一緒に何かを成し遂げるのは、やっぱり手応えが大きいですよね。

――うかがっていると、ものすごくチームスポーツ感のある意見だと思います。

だけどこれまでやっていらしたスポーツはクロカンスキーで個人競技ですよね。

それはそうですね。確かに競技をやって、汗をかいて息を切らしてるのは僕です。だけど実際に競技をやっている時は一人でも、部活の中には仲間がいるし、部活を離れても仲間はいる。そういう人たちとの繋がりもあるし、いろんな人からアドバイスをもらったり励ましてもらったりしていました。だからクロカンがソロスポーツという感覚は僕にはありません。

――ガイディング中もそんな感覚ですか?

お客さんとのチームワークという意味では、YESです。

もちろん初見の方と精神的な繋がりを作り上げるのは難しいかもしれないです。だけど何か乗り越えるべき壁があって、それをみんなで克服することがグループ内の繋がりが深めることは実感しています。そのためにわざわざ辛いツアーにしようとは思いません。だけどお客さんひとりひとりが、それぞれにちょっとだけ頑張っている。そういうときには必要以上のお手伝いはせずに、見守りやサポートに徹するようにしています。そのほうがやり遂げたときに喜びが大きいですからね。

――達成感を大事にしたい、ということでしょうか?

シンプルな楽しさは大事だし、お客さんが無理したり頑張りすぎる必要はないと思っています。だけど過保護になりすぎて、深い満足感や重量感のある喜びにつながる機会を蹴散らしたくないと思うんです。そういう絶妙なバランスを実現できるガイディングが理想だし、そのためには僕ももっとチカラを付けていく必要がある、と思ってます。

チームワークが生み出すものを、立本は非常に大事にしている。

何かをする時には、同じ方向を向いて歯を食いしばれる仲間と一緒に力を出し切る。それが一番豊かな充実感につながることを、数々の遠征を通して知っているからだ。

だからこそ、自身をサポートするブランドとの関わりも、人対人の温かみのあるものであってほしいと考えているのだ。